특별난 어종이 아니라 오징어와 문어 새끼를 달리 부르는 호칭이다. 새끼를 먹는 거부감을 없애려는 ‘마케팅 수단’이라는 지적이 붙는데도 주요 유통 채널에서 버젓이 거래되고 있다. 어족자원 고갈을 우려해 외국에서는 취급을 꺼리는데, 국내는 인식 전환이 이뤄지지 않고 있다.

난무하는 별칭, 결국에는 새끼

28일 통계청에 따르면 지난해(1~11월) 국내에서 잡힌 오징어는 5만647t, 갑오징어는 4916t을 각각 기록했다. 12월 집계가 반영되지 않은 상황이지만, 2019년 오징어(5만1817t)와 갑오징어(8762t) 생산량에 각각 미치지 못한다.

같은 기간 문어는 8229t 잡혀 2019년(9808t) 보다 줄어들 전망이다. 갈치는 이 기간 5만5017t을 거둬 2019년(4만3479t) 어획량을 넘어섰지만, 그전까지 추세적으로 감소해온 터라서 안심하기는 이르다.

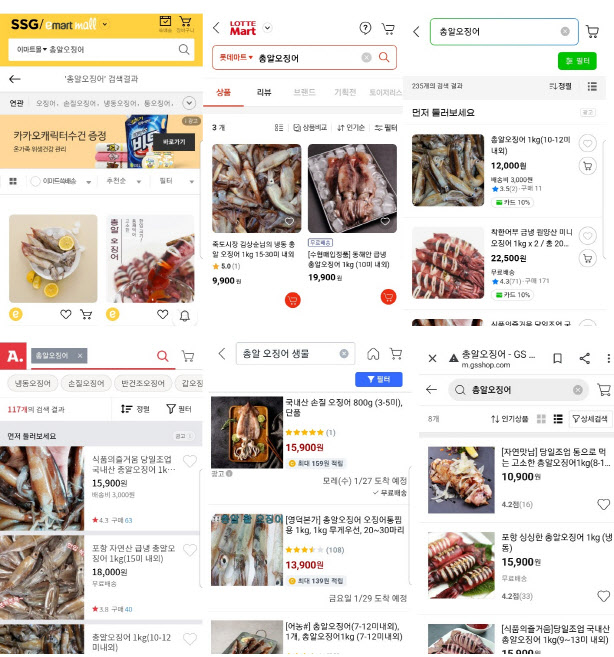

전보다 덜 잡히다 보니, 이전에는 상품으로 치지 않던 새끼까지 포획하고 있다. 그러고서는 한입에 먹을 수 있는 크기의 ‘한입 오징어’, 총알처럼 얇고 작은 ‘총알 문어’ 등 호칭을 붙였다. ‘초코 오징어’, ‘미니 문어’, ‘꼬마 오징어’ 따위로도 불린다. 갈치 새끼는 풀치라는 이름으로 한참 전부터 유통돼 온 것이다.

|

노가리를 명태로 부르지 않은 대가

명태가 대표 사례다. 어획량 통계를 잡기 시작한 1970년대 이래 국산 명태는 1974년 한해 6만4500t까지 잡히는 효자였다. 2000년부터 1000t 이하로 어획량이 감소하고 현재는 아예 안 잡힌다. 1971년 노가리(명태 새끼) 어획을 허용한 게 주요 원인으로 꼽힌다.

외국에서는 명태 같은 불상사를 일찌감치 경계해왔다. MSC(Marine Stewardship Council) 인증이 대표적이다. 수산자원 유지에 적합한 어업 활동과 유통 과정을 인증한다. MSC 철학에 비춰, 총알 오징어는 판매 금지 품목에 해당한다.

미국 유통기업 월마트는 2006년 MSC 인증을 도입했다. 영국 테스코(Tesco)와 세인즈버리(Sainsbury’s), 일본 이온(Aeon), 프랑스 까르푸(Carrefour) 등 대형 유통 기업이 참여했다. 힐튼과 하얏트 등 호텔도 식당에서 MSC 수산물만 식재료로 쓴다.

불법은 아니지만, ESG 역행

이마트 측은 “금어기와 포획 체장을 지킨 수산물을 판매하고 있어 문제될 게 없다”고 말했다. 롯데마트 측도 같은 입장이지만 “양식 수산물 인증은 도입할 계획”이라고 밝혔다. 한 오픈마켓 관계자는 “판매가 부적절하다는 여론이 감지되면 노출 제한 등 조처를 검토할 것”이라면서도 “판매 플랫폼을 제공하는 위치에서 판매 대상에 깊게 관여하기 어렵다”고 말했다.

유통기업의 이런 인식은 ESG(환경·사회·지배구조) 흐름을 역행한다. 환경 측면에서 해양 생태계를 위협하고 사회 전반에도 비윤리적인 소비라는 지적을 받을 수 있다. ESG에 어긋나는 기업 활동은 투자 부적격 요소라는 게 전 세계적 공감대로 부상하는 점은 아픈 대목이다. 주주와 회사 가치를 훼손하기 때문이다.

공급자와 소비자 인식 전환보다 유통업자의 적극적인 역할이 필요하다는 기대가 크다. 국립수산과학원 관계자는 “총알 오징어를 1kg에 10마리씩 판매하는데, 성체면 2마리면 될 양”이라며 “조급함이 해양 생태계를 파괴하고 있다”고 우려했다. 이어 “유통업자가 이런 상품을 다루지 않으면 많은 변화를 이끌 수 있다”며 “월마트 등 외국 유통회사 자세를 본받을 만하다”고 제안했다.

![[포토]굳건한 동맹 확인한 韓美 외교장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600943t.jpg)

![[포토]韓-美 외교장관회담 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600786t.jpg)

![[포토] 서울시 신년인사회 기념촬영](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600717t.jpg)

![[포토]더불어민주당 중진의원 간담회, '발언하는 추미애 의원'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600683t.jpg)

![[포토]최고위원회의 주재하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600482t.jpg)

![[포토]헌법재판소, 8인 체제 첫 재판관 회의 오늘 열어…본격 재판 준비](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600425t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 권성동 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600355t.jpg)

![[포토]양 극단의 집회로 마비된 한남동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010500313t.jpg)

![[포토]서울 설경을 휴대폰에 담아요](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010500239t.jpg)

![[포토]기름값 12주 연속 상승, 국제유가-환율 인상 영향](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010500220t.jpg)

![[포토] 메디힐 골프단 '최정상급 수준의 계약으로 최강 골프단 등극'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010300073h.jpg)

![[속보]경찰 "2차 영장집행 땐, 막아서는 경호처 직원 체포 검토"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600926b.jpg)